キラッと輝くたからもの

2007年から、毎年1回「キラっと輝くたからもの」と題し、看護・介護現場からの実践報告会を行っています。これは「情勢に流されずに、日常業務に追われている現状から一歩踏み出し、自分たちの看護・介護の実践を振り返ろう、全体であらためて民医連看護介護の輝きを発信しあい、確信につなげよう」と、取り組んでいるものです。

実践報告はバラエティに富んだ内容で、患者さん中心に取り組んださまざまな事例を通し、生き生きとした職員の姿が感じられます。

ある職員は、自分たち(働くもの、医療者)で輝くものではなく、そこに患者さんたちがいることで、初めてキラっとすることがわかりました、と話します。

毎年、笑いや涙、感動があります。現場で悩みながらも、患者さんや利用者さんにチームで寄り添い、あきらめないで願いにこたえようとしている姿にあらためて自信を持ち、看護や介護の原点に立ち返ることができる時間です。

道北勤医協のキラッと集会は形、やり方を変化しながら2023年度15回目を迎えます。

「実践の振り返りから学びや喜びを共有しよう」と各セクションでの実践エピソードをまとめました。

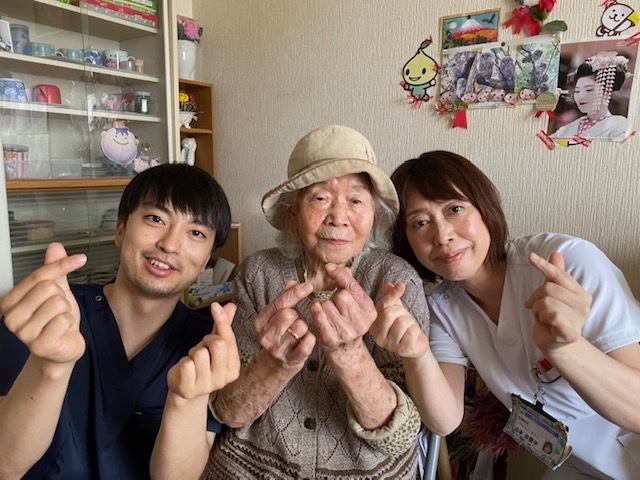

さらに「今年のキラッとはホームページと連動しよう」と同意を得ている写真を掲載し民医連の看護を発信していく取り組みにもつなげています。

日々の変化に対応しながら、コロナ禍でも私たちは患者さん・利用者さんの「その人らしさ」を大切に看護してきました。

私たちのキラっとを共有しながら民医連の看護を未来につないていきます。

一条通病院 外来

アウトリーーーーーチ 一条通病院★外来

今回、友の会拡大・強化月間の地域訪問行動として“気になる独居高齢友の会員さん”の訪問に参加しました♪

突然ですがみなさん、災害にあった時の避難について考えたことはありますか?

ホットライン119

旭川市では災害対策として、介護認定者、障害者などの情報に基づき“避難行動要支援者名簿”の整備を行っていることをご存じでしたか?

災害の少ない旭川ではありますが、地震によるブラックアウト、台風や大雨による水害・雪害などが発生する可能性があります。

また今年は熱中症警戒アラートが北海道にも出される事態でエアコンのない家では熱中症による緊急搬送も多くありました。

いつ如何なる災害が発生するかわかりません。

今回の訪問ではこうした災害時の避難支援状況についての聞き取りも行いました。

生活の場から避難時に配慮しなくてはならない事項を、実際に目で見て聞いて確認することができました。

この訪問で病気だけではなく、患者さんの暮らしを守る病院として安心を感じてもらうことができました。

また数年ぶりの訪問行動は地域に根差す活動の必要性を改めて感じました。

小さなことからコツコツと……今後も外来の役割として患者の暮らしを守る、まちづくりの活動に取り組みます!

一条通病院 2病棟

キラッと輝くたからもの 2病棟

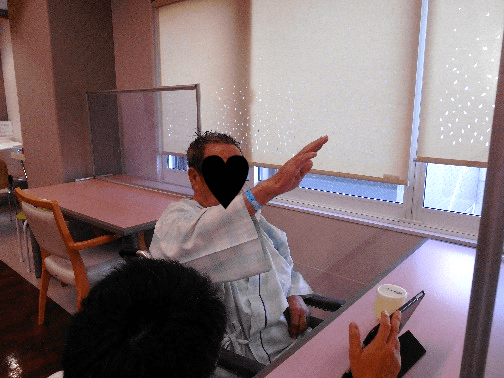

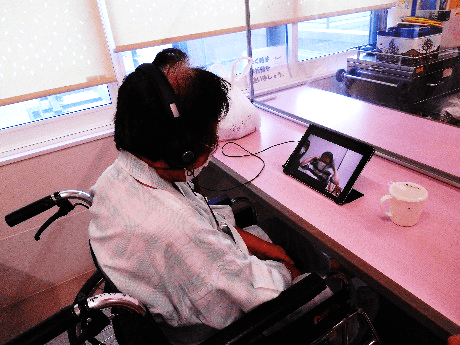

2階は長期入院しており、リハビリを継続していくため、心の支えとなるオンライン面会が活発に行われています。

患者のKさんは右脳梗塞後の後遺症で、最初は車椅子を使用し、高次脳機能障害により他者の援助が必要な状態でした。

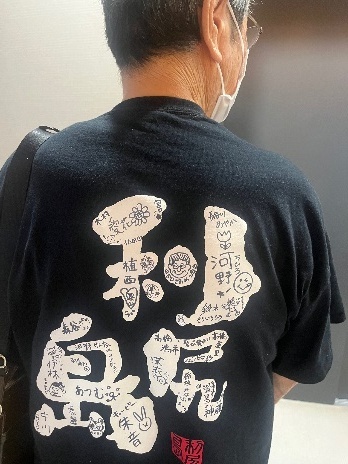

2病棟は長期・長時間のリハビリを行っているのが特徴ですが、Kさんは毎日のリハビリを継続して取り組み、最後は内服の自己管理ができ、歩けるようにまで回復。スタッフとも明るくコミュニケーションをとってくださり、ご本人の地元Tシャツにはスタッフのサインが集まっていきました。

退院日にはその寄せ書きが書かれたTシャツを着て笑顔で歩いて退院されました!

リハビリを継続して行っていく為には看護師とリハビリスタッフの日々の患者との関わりは大切です。患者様一人一人の目標にたどり着けるよう支援していきたいと思います。

一条通病院 3病棟

一条通病院 4病棟

コロナ病棟の日常

コロナ病棟は、2022年11月に開設し、現在は少人数のスタッフで日々地域のコロナ感染による救急患者の受け入れと入院患者さんのケアに奔走しています。通常は10日間程で退院となりますが、病状変化、隔離や制限された療養環境の中でせん妄を起こすこともあります。

病棟スタッフは短い入院期間の中でも、患者さんと積極的に関わり、成育歴、生活背景、趣味嗜好を視ることから始めその人らしさをケアに取り入れています。その例をいくつか紹介します。

重度知的障害のある患者。

刺激の少ないコロナ病棟での療養であり活動性も低かったが車が好きであることが分かった。窓から職員駐車場を見てもらうと、嬉しそうに車を指さす様子があった。YouTubeで車の動画を見てもらうと楽しそうに動画を眺めていた。

患者の趣味をケアに反映させることにより、患者にとって制限の多い療養生活の中で、楽しみを見出してもらうことが出来た。

腰痛併用で離床がなかなか進まなかった患者。

ナースコールをマイク代わりに歌う場面があり、歌が好きなことが判明。

自発性が低かったが、YouTubeで演歌を流すと楽しそうに歌い始めた。

歌が好きな事をケアに取り入れる事で活動性、ADL向上に繋げる事ができた。

病状が悪く食事をとることが困難だった患者。

患者の「ビールが飲みたい」の一言から、エナジードリンクを少しずつ勧めてみた。エナジードリンクを「ぷはぁ」と飲み、ビールと思い笑顔で摂取していた。水分にとろみが必要であり、その都度とろみをつけながらの懸命な経口摂取の介助を続けた結果、少しずつ経口摂取量が増え、食事も食べられるようになり入院前の施設へ退院する事ができた。

認知症のある夫婦2人でのコロナ感染。

基本は男女別室だが、認知症もあり夫婦を離すことで環境の変化からせん妄となる可能性が大きかった。

職員間で話し合い、異例ではあるが夫婦同室とした。患者さんは安心感を得ることができ、大きなせん妄症状がなく療養生活を送ることができた。

一条クリニック

キラッと輝くたからもの

一条クリニックは18名(正職9名・パート9名)の看護師が所属し、日々12~14名の看護師体制で外来業務を行っています。

一般外来、予約外来合わせて平日は毎日5診で運営しています。

今年4月から一条外来の内科もクリニックへ移行し管理患者が増えています。待合室は混雑していることが多く、待ち時間も長くなり患者さんにはご迷惑をかけていると思います。今年の看介研でも取り上げましたが、診察呼び出し時間の目安を待合室に表記したり、なによりも待っている間の患者さんへの声かけや気配り・目配りなどを意識的に行うようスタッフ全員で心掛けています。

2階のフロアでは発熱外来を行っています。発熱外来は一般診療に出ている医師が兼務で担うためとても大変になります。感染防止や業務の効率化を考え、発熱外来はタブレットを使用したオンライン診療を行っています。看護師はフルPPEで1人で患者対応するためとても忙しく、とにかく暑い…。時々熱中症様の症状でダウンする職員もいますが、職員同士で声を掛け合いながら奮闘しています。

時間をみつけてはクリニック独自で研修会を開催しています。件数は少ないですが年に1、2回は外来でも予期しない急変が発生することがあり、その時に備えてBLS研修を行いました。昨年はクリニックに新人看護師を受け入れさせてもらい、一緒にスキルアップを目指して学習しています。

患者さんに気持ちよく受診してもらえるようにという想いをこめて、クリニックの建物周囲の草むしりを看護師・事務で協力しながら行いました。

驚くほど生えていて少し躊躇しましたが、とてもキレイになった状態をみて職員全員が行って良かったと思える瞬間でした。これからも定期的に続けていきたいと思います。

一条クリニックの宮本院長は実際にクリニックの診療には出ていませんが、イベント毎にクリニックのスタッフとコミュニケーションをとって下さり、親睦を深めています。

様々な困難に直面することもありますが、

「みんなの目で患者さんを看よう」

を合言葉に日々奮闘しています。

旭川医院

キラッと輝くたからもの ~ 旭川医院 ~

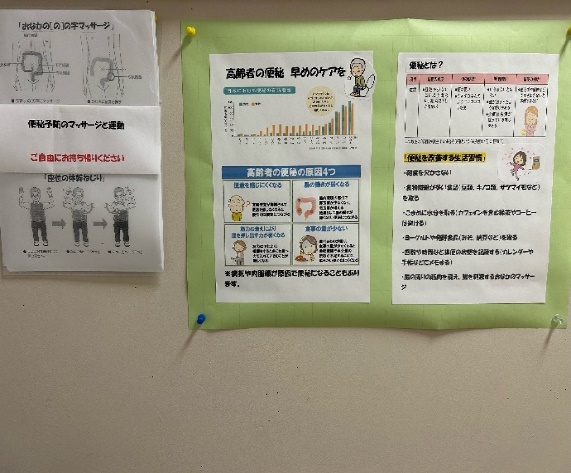

通院中の方の61%は、なんらかの慢性疾患があり、慢性疾患は「生活習慣」が発症要因に深く関与していると考えられる疾患の総称です。旭川医院にある外待合と中待合の掲示を工夫し「興味がわく療養指導」を季節に合わせて掲示をし、ポイントをまとめた用紙を自由に持参出来るように設置しています。♪

便秘のケアが大切です

ながやま医院

ながやま医院からのキラッと ★ ★ ★

道北勤医協看護のあゆみ 私と民医連〈入職からのあゆみ〉

看護師の資格を取得し勤医協に入職したのは、共産党運動家の父からの勧めもありましたが、前職場にいたころから「親切でよい病院」という評判があることが何よりの動機でした。しかし、初めての育児と3交代勤務の日常業務もこなすのがやっとで、自分のレベルでは荷が重いと感じていた私は、毎日辞めることばかり考えていました。

そんな私がやりがいを見つけた民医連看護の小さな一つを紹介します。

手術後、鎮痛・解熱により発汗し一晩中苦しい思いをした患者さんは、翌日回診後には早期離床を促されます。でもその前に、私達看護師は術後の患者さんに熱布清拭をします。患者さんの胸と背、両腕の上半身を熱湯で絞った熱々タオルをあて、ほんのひと時その温かさに包まれてもらい、冷める前にサッと汗を拭います。

呼吸、循環器動態が促進される目的もありますが、「お風呂に入ったみたいで気持ちいい」「さっぱりした」と爽快感もあり、患者さんの癒しになったことを誇らしく思いました。また、入浴できない患者さんのベッドへ湯を張った桶を持参して行う、手浴足浴も好きです。

看護の基本は、「些細なことでも患者さんが看護師の行為によって心身が癒されること」だと、民医連の看護が教えてくれました。

法人看護研究会の運営委員としても長年携わってきました。患者さんの事実から出発し、生活と労働の視点で疾病を捉え、患者さんに寄り添う看護活動の実践を発表することで、日々の看護実践の振り返りを行ってきました。

〈大切にしている看護 伝えていきたい看護〉

私は「患者さんから学ぶ」という言葉も好きです。

2011年に赴任した、稚内の宗谷医院でのある日のこと。

Aさん(80歳代・男性)が受診され、『自分は糖尿病で低血糖と高血糖で繰り返し救急搬送され困っている』と訴えます。カンファレンスでは「自身でインスリンの注射をしていて、B病院が管理。認知症の妻と2人暮らし。市内に娘さんがいるから連絡してみてはどうか」「目が見えなくなってきて、自己注射が困難になっている」等々。Aさんの妻が宗谷医院併設のデイサービスを利用しているだけで、まるでかかりつけ医のような情報量の多さに驚きました。早速娘さんに連絡し、訪問看護師がインスリン注射をすることになり、日曜日は忙しい娘さんに代わりお婿さんが注射をしてくれました。HbA1cはみるみる下がり、後に訪問した際のAさんの笑顔は忘れられません。住み慣れた地域で安心して暮らせることは、「何」にもかえられないことだと感じました。

2013年旭川に戻りながやま医院へ赴任しました。

医師体制の困難さから、一時は閉院にも追い込まれましたが乗り越えた現在、コロナ禍の影響により訪問診療の依頼が増え続けています。困難な状況にある患者さん・家族と向き合い、何ができるかどうしたらできるか他職種と連携し実践しているところです。

これからも患者さんが自分らしく穏やかに過ごせるよう、民医連の看護をつないでいきたいと思います。

かたくりの郷

☆2023キラッと輝くたからもの☆かたくりの郷 療養棟☆

東光ぬくもりポート

訪問看護ステーション東光ぬくもりポート

病院から退院後訪問看護と訪問リハビリが介入しています。

訪問診療と訪問看護、多職種が連携し支援して家族とともに最期を迎えた方、現在も住み慣れたお家で過ごされた方をご紹介します。

宗谷医院管理からかたくりの郷に入所され、その後は約4か月間旭川で娘様と在宅生活を送りました。徐々に食べられなくなりながらも、再入所される前日には大好きなホタテカレーを食べました。熱心でありながら穏やかに介護されていたご家族がとても印象的でした。

深部静脈血栓症によりベッド上での生活が続いていましたが、1年以上の介護生活を経て車いすに乗れるようになりました。今年のお盆は2年振りに仏壇に手を合わせる事ができ、涙ながらに娘様へ感謝の言葉を伝えられていました。

宗谷医院

地域みんなが「推せる!」まち 稚内

宗谷医院訪問診療編

市立稚内病院と連携

地域実習

すごく分かりやすい説明 患者さんからの信頼大!

訪問診療一番の長寿 ツルエさん(仮)101歳

認知症がありますが一人暮らしをしています。

近くに住む息子さん夫婦が週3回おかずを届け、内服支援をしています。

「101歳になりました~ もうずいぶん長く生きています。」と満面の笑み

雪が積もった日は、剣先スコップで雪かきをしてくれます。

毎日欠かさないのが化粧水と乳液。ツヤツヤの肌です (*^^*)

エコーが得意です!

鈴木院長!!

最期まで家族と自宅で暮らすことが願いです。

宗谷さわやかポート

患者さんに寄り添った看護・介護から の学び

4病棟

診療所だからできること

ながやま医院

法人全体でとりくむ在宅医療

在宅医療部

一緒に収穫祭を

訪問看護ステーション 宗谷さわやかポート

患者さんの辛さに共感し、あきらめないでサポートしたい

3病棟

「この家で犬と暮らすのが俺の楽しみ」という熱意に共感して

訪問看護ステーション東光ぬくもりポート

小さな気づきを大切に患者さんに寄り添う看護がしたい。

4病棟

人工呼吸器をつけて本州から旭川へ

4病棟

「こどもにあいたい」~患者さんのこころの奥にあった願い~

3病棟

最後まで住み慣れた我が家にいたい

一条外来